编者按

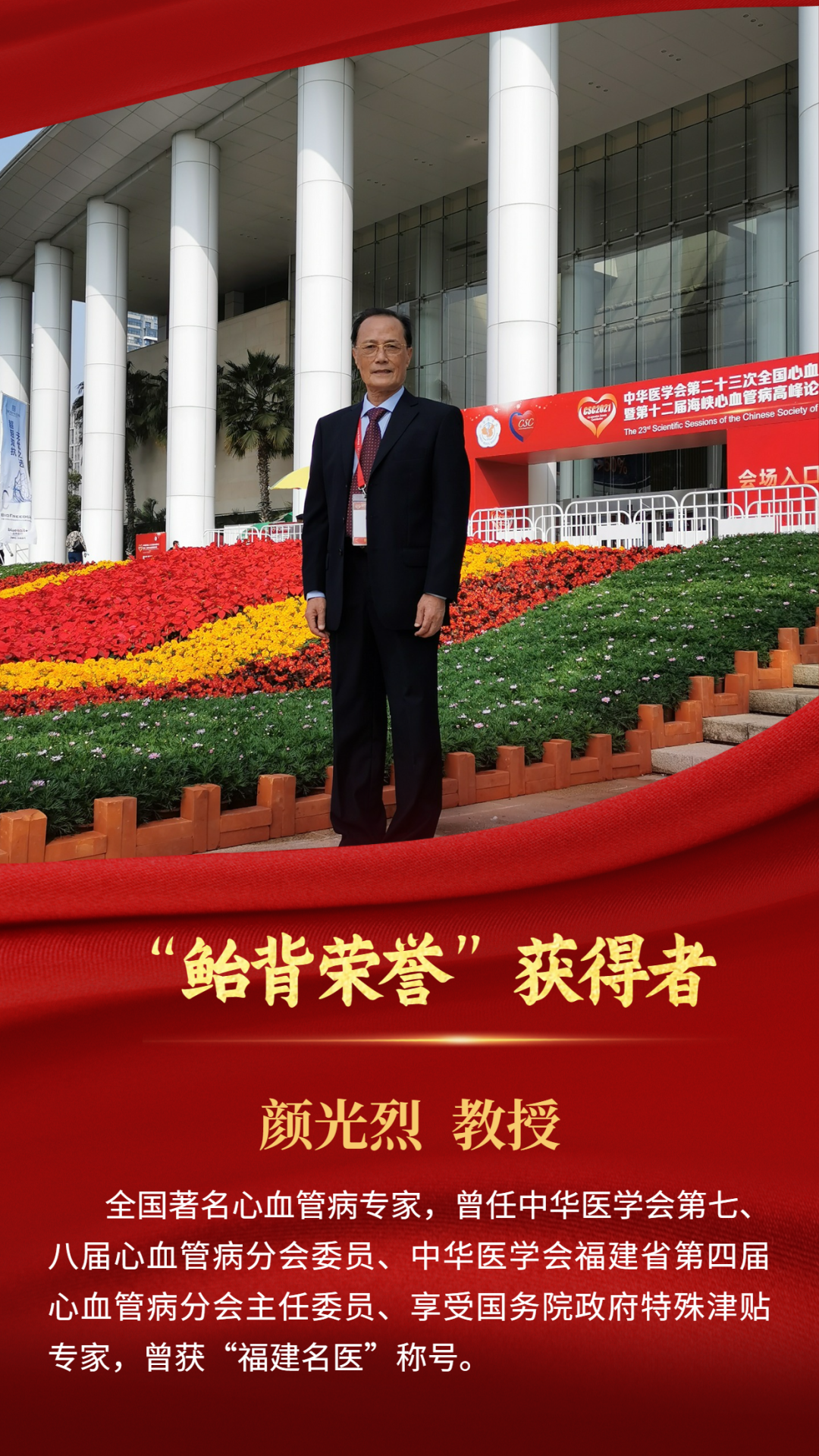

近日,在中华医学会第二十三次全国心血管年会上,为表彰在中国心血管病学领域作出卓越贡献的老专家,传承科学精神、激励后辈努力前行,第三届“鲐背荣誉” 颁发仪式隆重举行,我院心血管内科颜光烈教授获此殊荣,是历年“鲐背荣誉”获奖者中唯一的福建专家。

● 颜光烈教授(右二)上台领奖

从1965年医学院毕业到省立医院工作,颜光烈已经从医56年了。如今,80岁高龄的他仍然在病房和手术室忙碌着。每当手术日,在心血管内科的介入导管室里,总能看到这位精神矍铄、眼神清冽的老者,在凝神读图、悉心指点。如此拼劲十足的他一直是大家的主心骨,有他在,年轻医师便像吃了定心丸,干劲十足,没有后顾之忧。

问:为什么选择从事心血管内科?这是您最初的梦想吗?

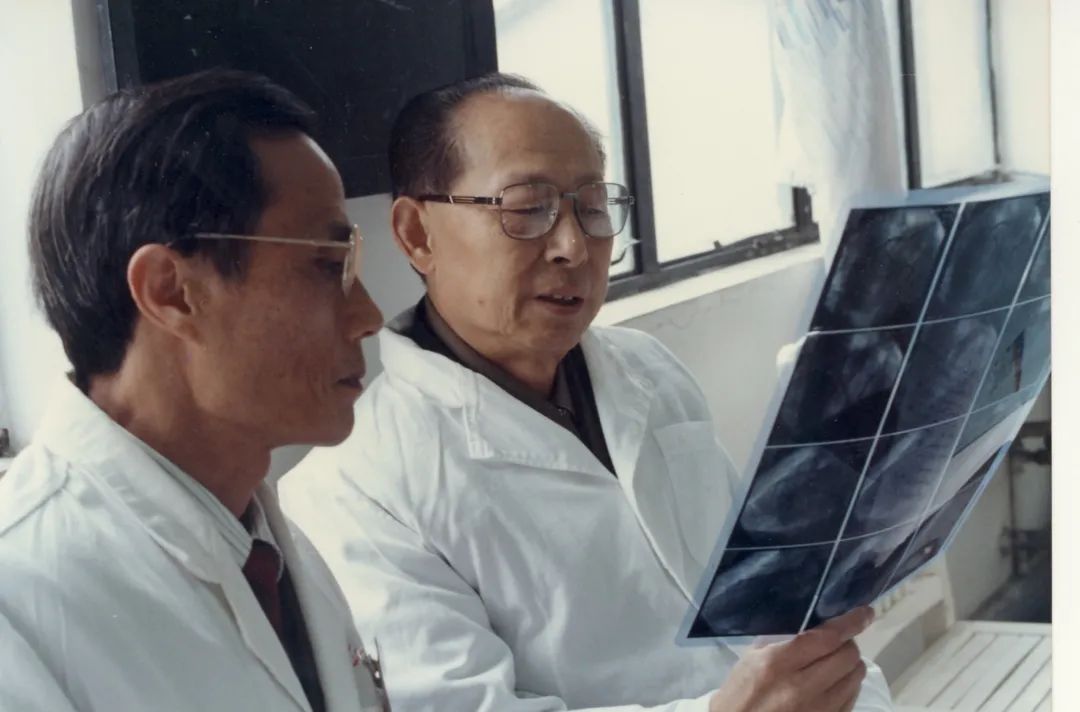

“机遇垂青有准备的人,当年我刚到省立医院,虽然是个内科医师,巧合的是我的宿舍离手术室很近,那时候医护人员都很匮乏,外科医师做手术时没有助手,就常常到隔壁叫我上台帮忙拉钩。后来我也做了3年的外科大夫,并被选派给福建省心血管领域的学科带头人、省心血管病研究所创建人之一胡锡衷教授当助手。他交给我一本书《右心导管检查术》,并指出这将成为今后心血管内科的发展方向,在他的指导下,我专注于运用介入导管开展诊断和治疗。”

● 图为胡锡衷教授(右)与颜光烈教授(左)

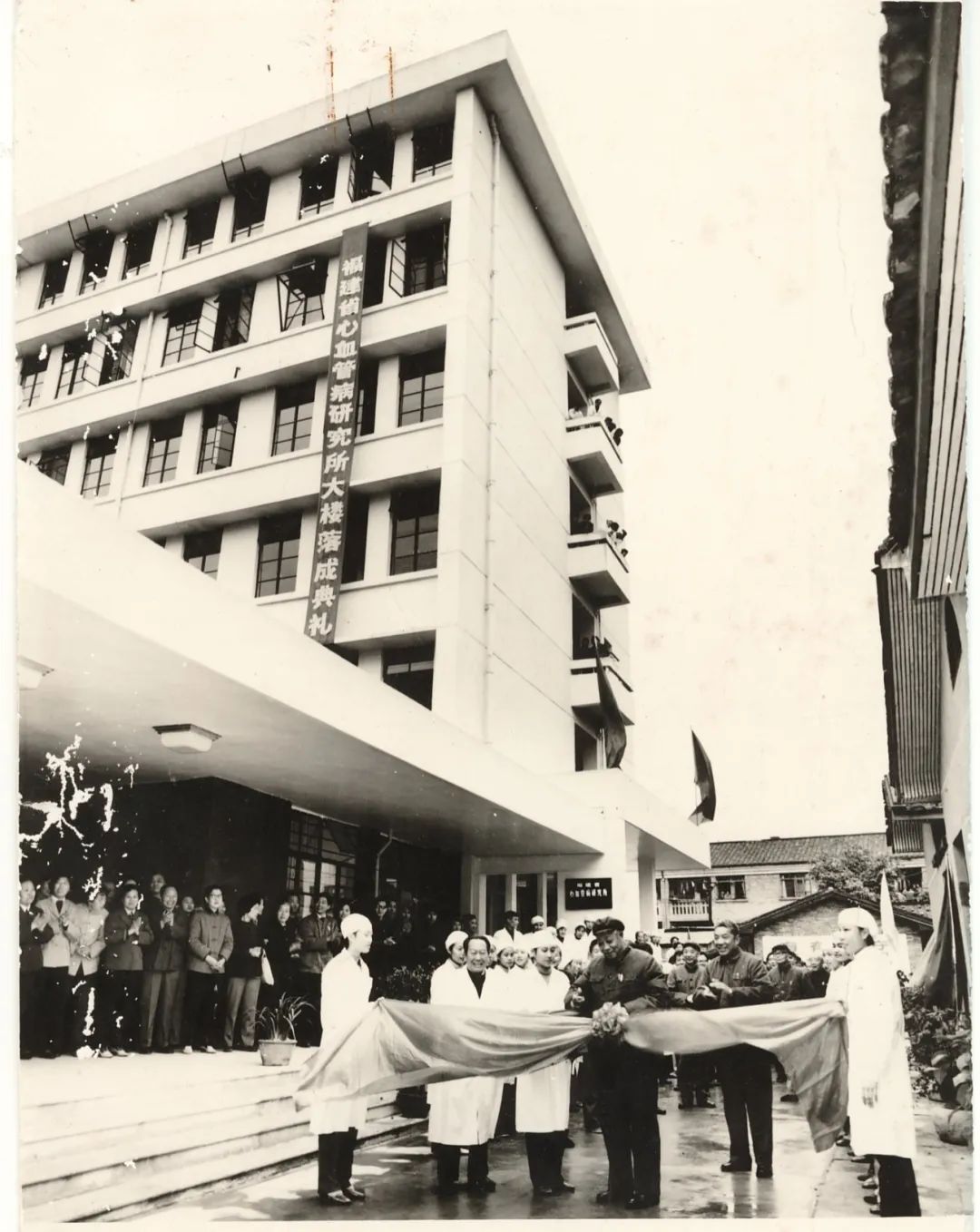

1972年颜光烈就开展了心导管、心血管造影、先天性心脏病研究工作;八十年代,依托我院的福建省心血管病研究所,相继在福建省率先开展埋藏式心脏起搏器安置术、心腔内电生理检查、冠状动脉造影术、经皮球囊肺动脉瓣成形术和经皮单球囊二尖瓣成形术;九十年代,又率先在福建省开展经皮腔内冠状动脉成形术和冠状动脉内支架置入术、急性心肌梗死介入性治疗。

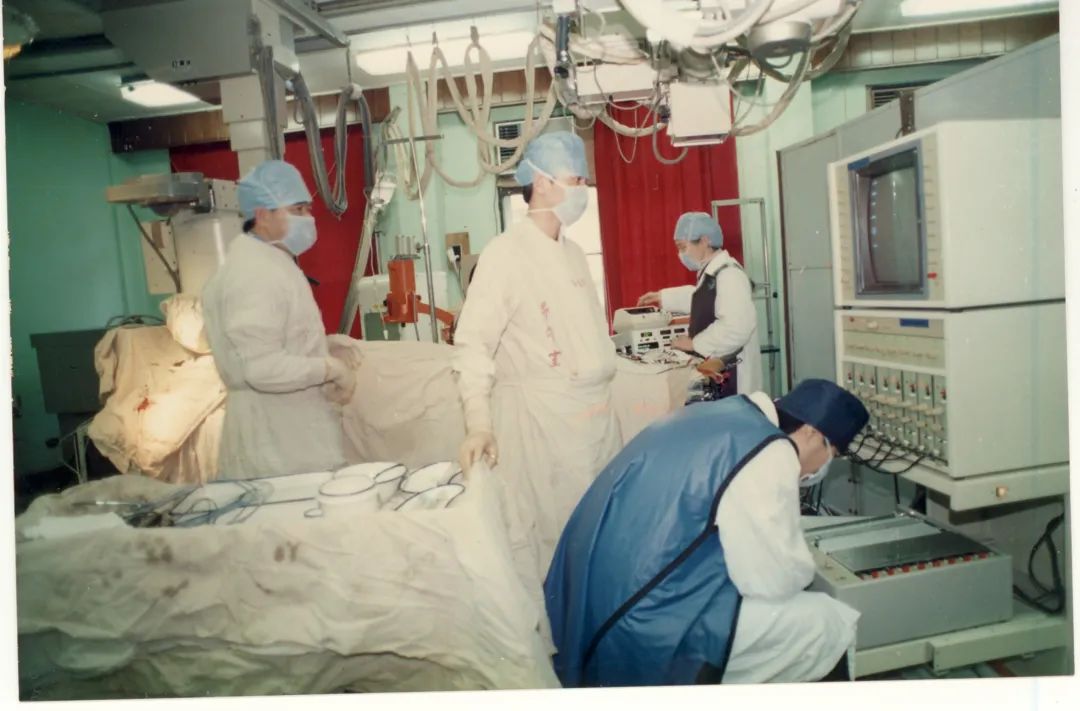

● 资料图:上为1982年,心研所大楼落成;下为 1983年6月,我院建成的福建省第一个技术设施完备的心导管室

他的从医路,见证了心血管内科从只有三种药可用,发展到可以通过介入等各种有效的治疗手段,医治瓣膜、血管、房缺、室缺等心血管相关的各类疾病,也充分印证了胡锡衷教授当年对学科发展的预判。

问:如何才能成为一名好医生呢?

“勤奋、机遇、健康,这三点缺一不可!”虽成就等身,为心血管介入事业,他仍殚精竭虑。几十年来,介入治疗技术不断发展,从最初的球囊扩张到应用金属支架、药物支架,直到了如今的可降解支架、药物球囊……医疗技术日新月异,说起当年觉得很“牛”的技术,现在已很常见,但万事开头难,难在从无到有,特别是在每一个发展过程中,最初的几个病例都非常令人难忘。

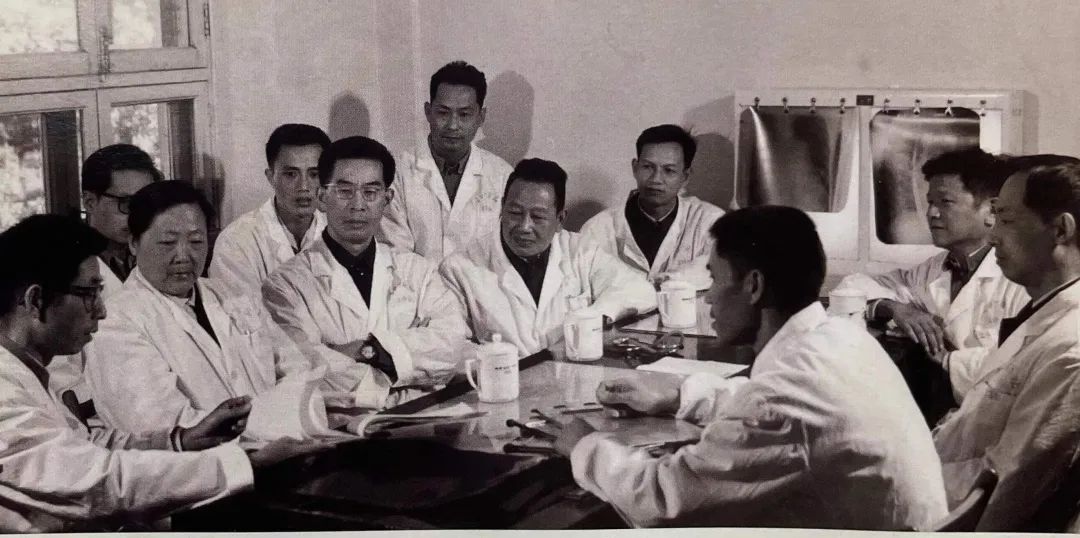

● 资料图:1975年,360环球在线登录首台体外循环手术的术前讨论。颜光烈教授(左四)、我省心胸外科创始人李温仁教授(左七)

看着这张照片,记忆回到46年前,颜老几乎是脱口而出,“那个患者叫翁千金,40几岁女性,已经生了4个孩子。最初是我通过介入诊断出房缺。当时要做介入,先封堵一侧的血管,再采集渗漏至心室的血,化验血氧饱和度等来判断。我们那个时候,上午要查房、门诊,下午做介入检查,所抽的血只能寄放到化验室的冰箱,晚上再去化验、分析数值,一弄就到了凌晨3、4点,第二天依然是一早就要到病房来上班。如果放到现在,只需要简单做个超声检查就可以确诊了”。

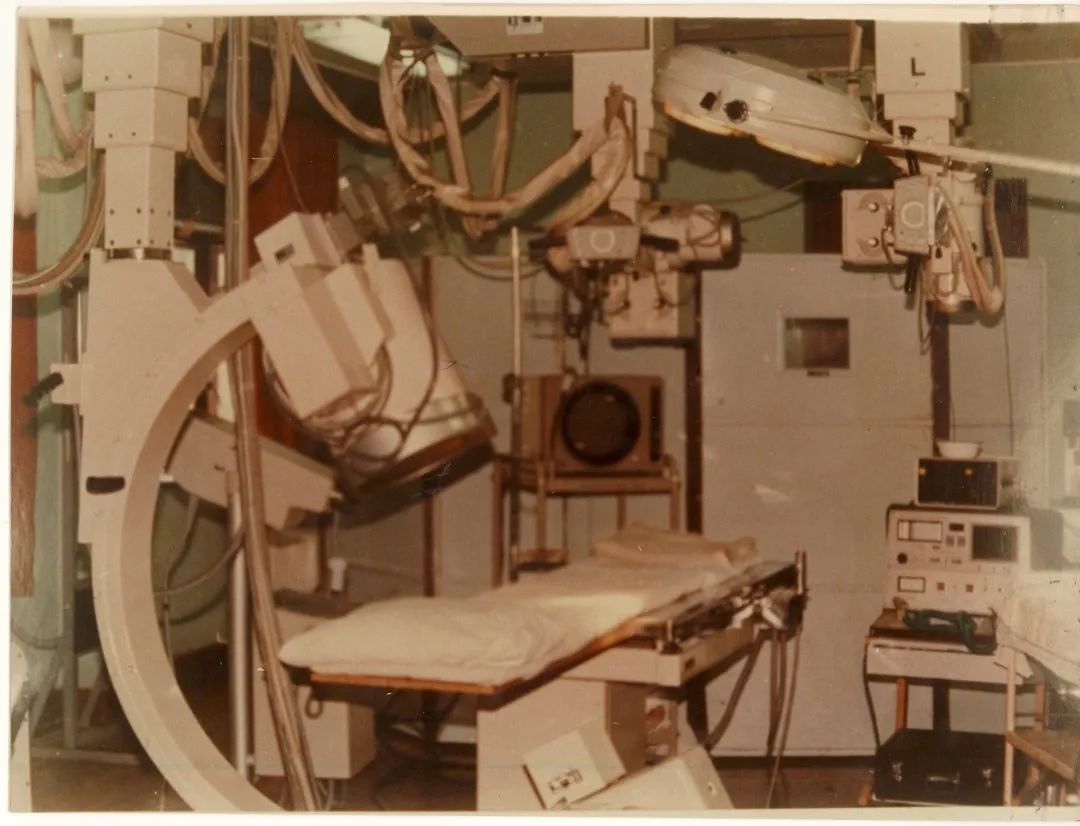

● 资料图:心导管室

当时最大的困难是设备的极度贫乏,千辛万苦弄来的一根导管,都是非常珍惜的,用到导丝前端毛糙了,就修剪一下继续再用。凭借动手能力强,以及较早接触电生理方面,他甚至还自己组装了一台起搏器,挽救回数个心率过慢的患者。

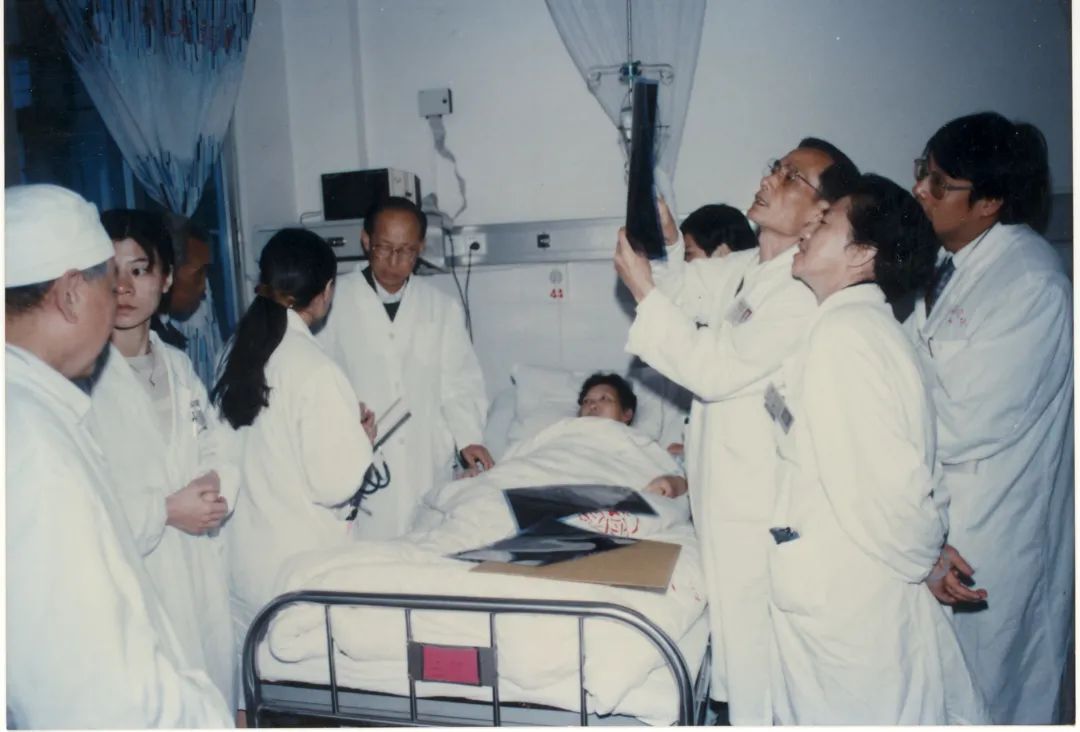

● 专家查房

颜光烈认为医疗的最终目的是为了造福更多的百姓,所以他坚持要把先进的技术传播更广,早年间为了在地市医院指导开展心血管介入技术,一到周末,他就连夜赶火车,奔波在龙岩、漳州、莆田等地,手把手教当地的医生。

对医学的追求从未因年龄而停步,他始终把目光盯在心血管治疗的国际最前沿,从医院最初的心导管室的筹备组建,到后来几经搬迁、重装、更新,他总是尽力为心导管室的规划布局、设备更新换代及诊疗方案出谋献策。

时光的车轮碾出一道又一道深深的轮印,在颜光烈这里也留下了彩色的记忆。颜光烈作为全国乃至福建省第一代的心血管内科介入工作者,现在依然与第四代“介入人”并肩奋战在临床一线,这在全国介入领域也实属罕见。

当他的学生谈起老师,这位心脏介入领域的“常青树”时举了个例子,医院介入导管室里前后由他经手的9台造影机器,历经几十年,都已经更新淘汰了5台。

“我在家里排行第16,妈妈总说我是尾仔,吃不胖、洗不白,长不高的尾仔”说到这里,颜老嘴角浮起一抹微笑。

没有人能质疑这位老人的能力和精力。鲐背之年仍不知疲倦,执着于自已的事业,为患者健康恪尽职守,为培养人才呕心沥血的颜光烈,正是后辈们最好的学习榜样。《礼记·曲礼上》里的“博闻强识而让,敦善行而不怠”,颜老当之无愧。

执着一念,归来恰似少年!